初中畢業旅行途中去到野柳 一家水族中心,當時剛好是一個關於深海魚的展覽,內容非常豐富,有活的鮟鱇魚、有許多標本、圖片、文字,各種方式來介紹深海裡的魚。當時的我實在受到巨大的衝擊,覺得這根本是渾然的天雕,完全就是巧奪天工的生物!這種集幽默、滑稽、千奇醜怪、又貌似兇猛的物種,簡直是邪惡、天兵、與純潔的綜合體,當下就深深打動我入了迷,產生非常濃厚的感情,入迷到了忘記集合時間,直到畢旅的整台遊覽車都開走了一段路,才發現我沒上車,還重新開回來找我,被罵死了。

這個主題對我很重要,它是我成長過程中不斷涉獵累積、反覆研究的主題,迷戀的程度讓我甚至以深海魚這個題材發展了兩次個展、跨度至今八年,仍然有新的作品進行,這都是有原因的。

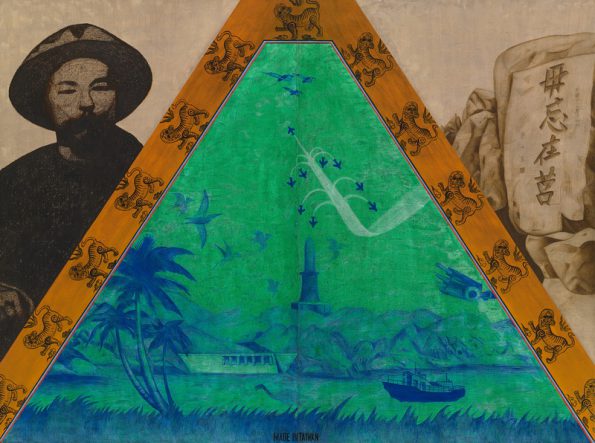

我入畫的題材,都與自幼以來生活與生命中關注、喜愛的事物有關。2015年之前《MADE IN TAIWAN》系列結束,漫長的時間裡我用創作來理解台灣;2015年之後開始的《尋找曼荼羅》系列,回到對於自己生命與內在的返視,以創作作為重新認識自己的方式。

此時,自己幼時以來便極其好奇癡迷的蟲、魚、鳥、獸,天上地下汪洋溪河之中的所有可愛可畏奇幻的生命體入手,因為從這些對象物,可以看到某一部分我自己生命的投射。我曾說過,自己有50%像深海魚:孤僻、怪異、不喜與人群接近、喜歡自由自在,這些都是我的個性特質,尤其在我心目中深海魚一直是如天雕一般的精彩,終於在2015年於耿畫廊發表了「尋找曼荼羅.初回—黯黑的放浪者」立體雕塑的個展;四年後2019年又發表了一次以油畫為主的深海魚個展「黯黑的放浪者2-幽遊之域」。

1999到2001年的幾次個展,繪畫與影像作品交錯,然後自2002年開始鑽研雕塑之後,足足有漫長的20年,「尋找曼荼羅.初回-黯黑的放浪者」深海魚雕塑群,是我創作生涯四十年來第一次,以藝術創作投射我自己,深海魚特別接近我當下的心理與生命狀態,因此初啟對內心的省視我選擇從深海魚開始。

雕塑與繪畫,都是我所擅長的;但是我的個性特別厭惡、不耐煩重複;雕塑創作20年後重新拿起畫筆,因為我終於重新感覺到:現在又累積到充滿而豐沛的能量,知道如何再用跟以前完全不一樣的平面繪畫方式來表現了。2017年開啟的「黯黑的放浪者2-幽遊之域」,畫面進入了另一種情境,過去人生中很多被喚起的片段、許多我個人生命中的私密符碼,都被我以各種方式轉換、畫進作品裡面,把自己從小成長路上點點滴滴埋藏在畫面裡,給自己用創作完成一套豐富完滿的傳記。

最近,我進行的深海魚又離開了畫布,而是畫在木塊、木板上,這不是前面繪畫的延續,而是在思維技巧與材質造型上再研究的新階段。

在低溫冰冷的海域,世上已知超過2000種的深海魚,生活在海面下200米到超過8000米的未知之境,這種未知使我著迷。深海魚的主題我仍探索不夠,應該還會很有興趣的進行一段時間。